マルプーのパテラ完全ガイド!症状・予防法・手術費用を解説

愛犬のマルプーと散歩をしているとき、あるいは家で遊んでいるとき、ふとこんな違和感を覚えたことはありませんか?

「あれ? 今一瞬、片足を上げてスキップしなかった?」

「歩き方がいつもよりぎこちない気がする…」

「抱っこしようとすると、足を触られるのを嫌がるようになった」

もし一つでも心当たりがあるなら、それはマルプーなどの小型犬に非常に多い関節のトラブル、「パテラ(膝蓋骨脱臼)」のサインかもしれません。

「手術が必要になったらどうしよう」「痛い思いをさせてしまっているのかな」と不安になる気持ち、痛いほどよく分かります。でも、安心してください。パテラは正しい知識を持ち、早期に対策を行えば、決して怖いだけの病気ではありません。

この記事では、マルプーのパテラについて、原因や症状の見分け方から、自宅で今すぐできる予防法、気になる手術費用までを網羅的に解説します。

読み終える頃には、愛犬の健康を守るために「今日から何をすべきか」が明確になり、不安が自信へと変わっているはずです。大切な家族の笑顔を守るために、ぜひ最後までお付き合いください。

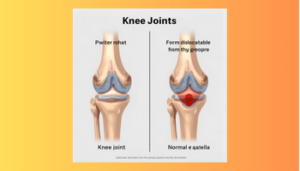

1. そもそも「パテラ(膝蓋骨脱臼)」とは?

まずは、敵を知ることから始めましょう。パテラとは、簡単に言うと「膝のお皿(膝蓋骨)が、本来あるべき場所から外れてしまう状態」のことです。

通常、膝のお皿は太ももの骨の溝(滑車溝)に収まり、膝の曲げ伸ばしをスムーズにする役割をしています。しかし、何らかの原因でこのお皿が内側や外側にポロッと外れてしまうのがパテラです。

なぜマルプーはパテラになりやすいの?

マルプーは、「マルチーズ」と「トイプードル」のミックス犬です。実は、この両親ともにパテラを発症しやすい犬種として知られています。

マルプーは、「マルチーズ」と「トイプードル」のミックス犬です。実は、この両親ともにパテラを発症しやすい犬種として知られています。

- 骨格の遺伝:小型犬特有の「骨の溝が浅い」という特徴を受け継ぎやすい。

- 華奢な手足:ぬいぐるみのように可愛い細い手足は、衝撃に対してデリケートです。

- 活発な性格:ぴょんぴょんと飛び跳ねるのが大好きな子が多いため、膝への負担がかかりやすい傾向にあります。

つまり、マルプーは生まれつきパテラのリスクと隣り合わせの犬種と言っても過言ではないのです。

2. 見逃さないで!パテラのサインと進行レベル(グレード)

パテラは進行性の病気です。「たまに外れるだけだから」と放置すると、徐々に悪化し、最悪の場合は歩けなくなることもあります。以下の症状が見られたら、要注意です。

よくある初期症状(サイン)

- スキップ歩行:3歩普通に歩いて、1歩だけ足を上げるような動き。

- ケンケン:片足を完全に上げて、3本足で走る。

- 足の曲げ伸ばし:自分で足を後ろに伸ばして、脱臼を戻そうとする仕草をする。

- 座り方:お姉さん座りのように、足を横に流して座る。

獣医師が診断する「4つのグレード」

病院では、症状の進行度合いを「グレード」という4段階で分類します。愛犬がどの段階にあるかを知ることが、治療の第一歩です。

| グレード | 状態 | 日常生活への影響 |

|---|---|---|

| グレード1 | 手で押すと外れるが、離すと自然に戻る。 | ほぼ無症状。稀に足を上げることがある程度。 |

| グレード2 | 時々自然に外れる。足を曲げ伸ばしすると戻る。 | 時折スキップやケンケンをする。放置すると骨の変形が進むリスクあり。 |

| グレード3 | 常に外れている。手で戻せるが、すぐにまた外れる。 | 腰をかがめて歩くなど、歩行姿勢に異常が出る。骨の変形が見られる。 |

| グレード4 | 常に外れており、手で押しても戻らない。 | 足をついて歩くことが困難。うずくまるように歩く。 |

重要:グレード1〜2の段階で気付き、対策を始めることができれば、手術を回避できる可能性がグッと高まります。

3. 今日からできる!マルプーのパテラ予防法5選

「遺伝なら仕方ない…」と諦める必要はありません。パテラの悪化を防ぐには、生活環境(後天的要因)の改善が非常に効果的です。今すぐ自宅を見直してみましょう。

① 床の滑り止め対策を徹底する(最重要!)

フローリングの床は、犬の膝にとって「氷の上を歩いている」のと同じくらい不安定です。踏ん張るたびに膝に強烈な負荷がかかります。

- ジョイントマットやカーペットを敷く:愛犬が走る動線には必ず敷きましょう。

- 滑り止めワックスを塗る:景観を損ねたくない方におすすめです。

- 足裏の毛をカットする:肉球の間の毛が伸びていると滑ります。こまめにカットしましょう。

「高いカーペットを買う必要はありません。100円ショップのマットでも、敷かないよりは100倍マシです!」

② 段差をなくしてジャンプを禁止する

ソファやベッドからの飛び降りは、着地の瞬間に体重の何倍もの衝撃が膝にかかります。

ドッグステップ(犬用階段)やスロープを設置し、昇り降りの負担を減らしてあげましょう。

③ 適切な体重管理(ダイエット)

体重が100g増えるだけで、小さな膝への負担は何倍にもなります。

背中を触って背骨や肋骨の感触が分かりにくい場合は、太り気味のサイン。獣医師と相談し、適正体重をキープしましょう。

④ 爪切りと足裏ケア

爪が伸びすぎていると、指先でしっかりと踏ん張ることができず、関節に無理な力がかかります。月に1回は爪切りを行いましょう。

⑤ サプリメントで内側からケア

グルコサミンやコンドロイチンなど、関節軟骨の健康を維持する成分が含まれたサプリメントを取り入れるのも一つの手です。ただし、これらはあくまで「補助」であり、治療薬ではない点を理解しておきましょう。

グルコサミンやコンドロイチンなど、関節軟骨の健康を維持する成分が含まれたサプリメントを取り入れるのも一つの手です。ただし、これらはあくまで「補助」であり、治療薬ではない点を理解しておきましょう。

4. もし発症したら?治療法と手術費用の目安

万が一、動物病院でパテラと診断された場合、どのような治療が行われるのでしょうか。大きく分けて「保存療法」と「外科手術」の2つがあります。

軽度なら「保存療法」

グレード1〜2で痛みがない場合、まずは手術をせずに様子を見ます。

- 運動制限:激しい運動を控える。

- 投薬:痛み止め(抗炎症剤)を使って炎症を抑える。

- 体重管理・環境改善:前述の予防法を徹底する。

重度なら「外科手術」

グレード3以上、またはグレード2でも痛みが強く生活に支障がある場合は、手術が推奨されます。手術法は、骨の溝を深く削ったり、靭帯の位置を調整したりと様々です。

気になる手術費用は?

動物病院や術式によって大きく異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

- 片足の手術:20万円 〜 40万円程度

- 両足の手術:30万円 〜 60万円程度

- 入院・検査費:別途5万円〜10万円

これに加え、術後のリハビリ通院費もかかります。ペット保険に加入している場合は補償対象になることが多いですが、パテラが「免責事項(補償外)」になっていないか、契約内容をよく確認しておきましょう。

※費用はあくまで目安です。正確な金額はかかりつけ医に見積もりを依頼してください。

5. よくある質問(Q&A)

最後に、マルプーのパテラに関して飼い主さんからよく寄せられる疑問にお答えします。

Q1. マッサージでパテラは治りますか?

A. 残念ながら、マッサージで脱臼自体が治ることはありません。

筋肉のコリをほぐして痛みを緩和する効果は期待できますが、素人が自己判断で患部を触ると、逆に炎症を悪化させる恐れがあります。必ず獣医師や専門家の指導のもとで行ってください。

Q2. 散歩は控えたほうがいいですか?

A. 完全にやめる必要はありませんが、調整が必要です。

筋肉が落ちると余計に関節への負担が増えるため、適度な運動は必要です。ただし、坂道や階段、長時間のアスファルト歩行は避け、芝生の上をゆっくり歩かせるなど工夫しましょう。痛がっている時は安静が第一です。

Q3. 子犬の頃にパテラと言われましたが、成長して治ることはありますか?

A. 自然治癒することは基本的にありません。

成長と共に筋肉がついて症状が出にくくなることはありますが、骨の構造自体が変わるわけではないのです。一生付き合っていくものと考え、ケアを継続することが大切です。

まとめ:愛犬の「歩く幸せ」を守れるのはあなただけ

マルプーのパテラについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

- マルプーは遺伝的にパテラになりやすい

- 「スキップ」や「ケンケン」は危険信号

- 床の滑り止め対策と体重管理が最強の予防法

- 早期発見なら手術なしで生活できることも多い

パテラという診断を聞くとショックを受けるかもしれませんが、決して絶望する必要はありません。飼い主さんの毎日の小さな気遣いが、愛犬の膝を守る最強のプロテクターになります。

もし、愛犬の足の動きに少しでも違和感を感じたら、次の休みにでも動物病院でチェックを受けてみてください。「異常なし」なら安心ですし、もし初期段階で見つかれば、それだけ打てる手も多くなります。

コメント